- Detalhes

- Produção: Maria Luiza Pontaldi

- Categoria: Direitos humanos

- Acessos: 882

Comitê tem como objetivo orientar e informar a população local a respeito dos conflitos recentes na Palestina

O Comitê Pontagrossense de Solidariedade à Palestina será reativado, após a retomada dos conflitos no Oriente Médio. “O objetivo é informar e formar a opinião pública de uma forma adequada e correspondente aos fatos”, explica o professor Fábio Bacila Sahd, integrante do Comitê.

Bacila é historiador e doutor pela Universidade de São Paulo (USP). Para compreender a situação, o professor afirma que é necessário desconstruir a imagem formada pelo conflito, o qual não é insolúvel e tampouco uma guerra. O historiador avalia que a Palestina representa um dos últimos episódios da história do colonialismo no mundo. “As mesmas metáforas usadas para colonização da América e da Ásia foram usadas na Palestina”, afirma Sahd. O território que hoje abriga a Palestina foi colonizado por europeus judaicos no final do século XIX. E, como no Brasil, o território já era ocupado por outro povo, que foi desapropriado e expulso das moradias com a criação do estado de Israel em 1948.

Menina exibe cartaz na Caminhada da Paz, em Ponta Grossa, em 2014. Foto: Comitê de Solidariedade à Palestina/Arquivo

Na avaliação de Bacila, a violência da implantação de Israel criou consequências que, desde então, afetam os palestinos. Em maio de 2021, os ataques israelitas se tornaram mais frequentes e, com as agressões, integrantes do Comitê Pontagrossense de Solidariedade à Palestina decidiram reativar o movimento para informar e discutir o problema na Cidade. Após seis anos, o grupo deve se reunir nos próximos dias para planejar ações de solidariedade aos palestinos. Fábio Sahd informa que devem ser realizadas iniciativas diversas, como debates em emissora locais, diálogos em espaços públicos com repercussão em redes sociais, conversas com representantes de movimentos sociais, palestras e encontros virtuais.

O advogado e defensor dos Direitos Humanos, Leandro Dias, vai coordenar a reativação do comitê. Dias afirma que a luta pela igualdade, justiça e liberdade do estado da Palestina os motiva a retomada de trabalhos. “Estamos falando do quinto exército mais poderoso do mundo contra seguramente um dos exércitos mais fracos do planeta”, lembra o advogado, ao avaliar a desigualdade do conflito. “Reativar o Comitê Pontagrossense de Solidariedade a Palestina é fundamental na luta pelos direitos humanos”, explica Leandro Dias.

Gislaine Indejejczak, que também é advogada, destaca a importância do Comitê na Cidade. “A mídia hegemônica fala em guerra, mas não é guerra quando o uso de armas é desproporcional e um só lado é exterminado”, avalia. “Em cada canto do mundo é importante ter pessoas para denunciar o que acontece na Palestina e, por isso, precisamos do comitê em Ponta Grossa”, conclui. O Comitê Pontagrossense de Solidariedade à Palestina mantém uma fanpage com informações em redes sociais redes sociais.

Ficha-técnica:

Repórter: Maria Luiza Pontaldi

Supervisão: Sérgio Luiz Gadini

Publicação: Laísa Braga

Mestre em Jornalismo pela UEPG lança documentário sobre mulheres fotojornalistas na ditadura militar

- Detalhes

- Produção: Carolina Olegário de Jesus

- Categoria: Direitos humanos

- Acessos: 938

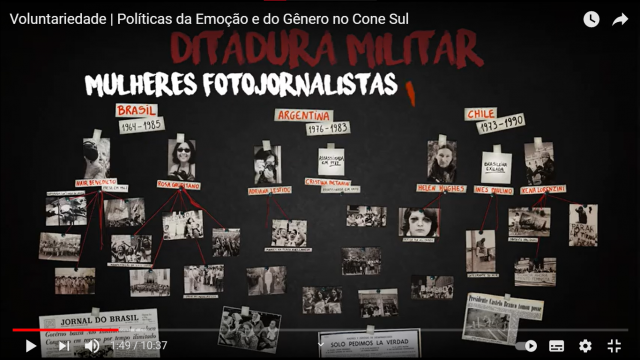

O Laboratório de Estudos em Gênero e História da Universidade Federal de Santa Catarina (LEGH - UFSC) lançou, na última semana de abril, o documentário "Ditadura militar - fotojornalismo por mulheres voluntariosas", fruto de estudos sobre as ditaduras no Brasil e no Cone Sul (formado por Argentina, Uruguai e Chile) e a participação de mulheres fotojornalistas no contexto. Mestre em Jornalismo pela UEPG, a jornalista e pesquisadora Elaine Schmitt atuou como roteirista e editora da produção. "O documentário é uma tentativa de mostrar que existiram muitas mulheres nesse registro e que tem muito material para se pesquisar", revela.

Documentário traz registros de jornalistas mulheres. Foto: Reprodução Documentário.

A pesquisadora explica que o produto é parte de um projeto iniciado pelo LEGH em 2016, com objetivo de compreender o que representam as ditaduras e os afetos no âmbito político. "Ainda é um campo de estudo recente, que rende muitas pesquisas no Brasil e em outros países", completa. O grupo de estudos produziu documentários sobre o amor, a solidariedade, a raiva, o humor e outros sentimentos no contexto da repressão. A jornalista revela que será lançado, em breve, um livro para complementar a investigação.

A fotojornalista Nair Benedicto, uma das entrevistadas na produção do vídeo, conta que estudava na Universidade de São Paulo (USP) quando foi presa, em 1967. A entrevistada, que sonhava em trabalhar com rádio e TV, considerava a fotografia como um detalhe da televisão. "Uma das minhas dificuldades para trabalhar em TV foi porque eu tinha sido presa", lamenta a fotojornalista, que encontrou na fotografia a oportunidade de trabalhar com imagens.

Elaine Schmitt destaca a resistência existente no Brasil para estudar o tema, por conta da influência das ideologias de direita e acredita que em países como a Argentina e o Chile a abertura ao debate é maior. "O Brasil tem potencial para pesquisar mais o significado das ditaduras, mas falta interesse em participar e perceber a importância que o assunto tem na vida dos brasileiros ", avalia.

A pesquisadora considera difícil não se envolver emocionalmente com o projeto, por se tratar de uma produção baseada em sentimentos diversos, mas ressalta a importância de abordar afetos como amizade e solidariedade. "É uma outra forma de entrar em contato com um período histórico importante, por mais que seja difícil", explica.

Para Maria Helena Denck, acadêmica de Jornalismo da UEPG, que participa do projeto "O Jornalismo na Resistência à Ditadura Militar no Paraná", falar das ditaduras é importante, tanto para o Brasil e os países do Cone Sul, quanto para o mundo. "Foi uma época sombria, em que a gente não conseguia ter uma boa relação com as outras pessoas, com o mundo e com a vida política", diz. A estudante vê nas pesquisas uma esperança para as novas gerações, que podem compreender o que aconteceu na época.

Ficha técnica

Reportagem: Carolina Olegário de Jesus

Edição: Emanuelle Salatini

Foto: Reprodução Documentário

Supervisão: Sérgio Luiz Gadini

Publicação: Emanuelle Salatini

- Detalhes

- Produção: David Candido

- Categoria: Direitos humanos

- Acessos: 3873

Pandemia agrava situação devido à necessidade de distanciamento social

Não há uma estimativa de número de artistas negros que não consegue se sustentar, parcial ou integralmente, com sua própria arte. “Em Ponta Grossa não temos visibilidade, espaço e muito menos oportunidade” afirma Elis Rosa, cantora, 19 anos, negra e pontagrossense. Preconceito racial e falta de oportunidades, dificulta o acesso ao mercado de trabalho, segundo a artista.

O Brasil chegou a 14 milhões de desempregados, segundo levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no primeiro trimestre de 2021. “Faz 3 anos que eu canto profissionalmente com meu irmão. O mercado de trabalho é complicado porque Ponta Grossa é conservadora. Eu canto reggae que deriva da cultura afro. Não é uma arte que todo mundo procura, consome ou gosta. Toda vez que fazíamos um show, antes da pandemia, rolava cachê, mas nunca foi uma renda fixa. Ainda não consigo viver só da arte” relata Elis Rosa.

Profissões ligadas à arte exigem certa sensibilidade, reconhecimento de suas raízes culturais e talento por parte dos artistas, seja das artes visuais, músicos, poetas, dançarinos, escritores, grafiteiros, entre outras áreas. Elis teve contato com música e arte em geral aos seis anos. “Sempre que tinha coisas relacionadas a arte e música na escola, era eu que apresentava. Beyoncé e Rihanna são grandes referências artísticas, de representatividade e empoderamento; e meu irmão porque comecei a cantar com ele”, conta a cantora.

Autoretrato de Sava, artista visual independente de Ponta Grossa.

Questionada sobre o porquê muitas pessoas não gostam e não consomem reggae, Elis diz que vê um certo racismo velado. “Ouvimos a frase ‘apoie artistas locais’ mas na prática é diferente. Sempre que me convidavam para tocar, antes da pandemia, era na parceira, não tratando minha arte como uma renda e emprego, considerando-a como hobbie”. explica Elis Rosa.

A cantora de reggae conta que em alguns lugares ela e seu irmão tiveram que se impor, chegando a cancelar a apresentação, por não ter o trabalho valorizado. “Representatividade importa. Aqui em Ponta Grossa temos nomes incríveis. Não adianta ser um bom artista se não temos espaço e oportunidades. É uma questão política e social” complementa. Elis revela que seu maior sonho é viver da música, mas aponta que não é fácil. A cantora conta que seu plano para o futuro é se estabilizar com outra profissão para conseguir investir na carreira musical.

Instituições privadas e públicas

O pesquisador Alan Ariê, 24 anos, atua como artista, curador, educador, produtor em São Paulo e idealizador do projeto Negrestudo: mapeamento de artistas representades pelas galerias de arte de São Paulo. O projeto levanta questões como: Quais mudanças efetivas podem ser feitas dentro das instituições de arte em pró da reparação racial? Pessoas negras, indígenas, trans e mulheres cis só entram em museus em grande quantidade quando existem questões tratando de suas ausências? A partir dessas reflexões, notou-se a necessidade de fazer um mapeamento que explicitasse esta iniquidade.

De acordo com o estudo de Alan Ariê, publicado em outubro de 2020, pelo site Projeto Afro, uma plataforma afro-brasileira de mapeamento e difusão de artistas negros (as, es), dos 619 nomes levantados pela pesquisa, apenas 46 pessoas não são brancas. Destas, 27 são pessoas negras – 23 homens e apenas 4 mulheres; 14 são pessoas asiáticas – 9 homens e 5 mulheres; 4 são pardas – todos homens; e apenas 1 pessoa é indígena, no caso uma artista mexicana chamada Mariana Castillo Deball, ou seja, não temos indígenas nascidos no Brasil na lista. A diferença racial entre as mulheres é expressiva, pois as 4 mulheres cis negras representam somente 2,07% entre todas as mulheres, enquanto a única indígena presente representa 0,51%. Os homens cis negros representam 5,39%, enquanto não há homens indígenas nas galerias de arte de São Paulo.

Os dados da pesquisa de Alan Ariê foram coletados através de uma relação de artistas de 24 galerias de arte da cidade de São Paulo, em um total de 619 nomes listados em um conjunto de tabelas: uma com informações individuais de cada galeria com as especificações de cada artista; uma com as especificações gerais quanto ao local de nascimento; e uma final, com os dados integrais de artistas de todas as 24 galerias.

Segundo Alan Ariê, nos últimos anos houve um aumento de artistas Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) nas universidades públicas e privadas, formando mais profissionais da cultura negros pelos cursos de artes visuais no país. Esse aumento foi estimulado pela política de cotas raciais que reserva vagas para estudantes de escola pública e PPI, no começo dos anos 2000 e tem sua consolidação com a lei nº 12.711 em 2012. A partir do mapeamento de Alan Ariê, foi possível levantar outras questões, como: será que a presença destes estudantes negres que entraram na universidade estão tendo uma proporcional inclusão no mercado de trabalho e no circuito institucional de arte depois de formados?

No entanto, é possível observar esse mesmo cenário em Ponta Grossa, especificamente em seus circulos de arte e artistas; também em instituições públicas. “Trabalhar como artista independente em Ponta Grossa é complicado, mas há um crescimento da rede de apoio entre os artistas pontagrossenses que nos fortalece”. explica Sava, 21 anos, negra, estudante de licenciatura em artes visuais da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). “Acredito que assim como eu consegui muito suporte dentro da academia com a bolsa e com o contato que tenho com professores e outros alunos, fora dela, a rede de apoio dos artistas independentes consegue ajudar pessoas que vem de outra realidade, que não frequentam o espaço acadêmico”. Sava ressalta que essa rede acaba abrangendo pessoas de diversos gêneros e raças.

“Tive contato com um coletivo que já não existe mais, o Cru Colab. Fiz exposição em eventos delas. Agora muito do apoio que eu vejo, vem da internet, tanto pelos artistas, músicos e donos de brechó. Então é uma coisa mais informal que eu participo e que eu conheço” conta a artista visual. O Cru Colab foi uma colaboração de produção, divulgação e organização artística de artistas mulheres pontagrossenses, que tinha como visão a cultura e resistência. Muitos grupos de apoio não conseguem continuar seu trabalho por falta de apoio governamental e até mesmo por falta do apoio do público. O coletivo Cru Colab encerrou suas atividades em fevereiro de 2020.

“Acredito que é um problema estrutural o baixo reconhecimento e apoio da cultura afro. Dentro do Paraná existe uma abordagem que valoriza muito a presença dos imigrantes europeus e acaba por tentar esconder as pessoas de outras etnias, como por exemplo, a negra dos ambientes mais institucionalizados”. Sava explica que essa ausência dos artistas negros no mercado vem do processo de embraquencimento da nossa população, que nos acompanha há muito tempo. Esse processo busca mostrar no Paraná e em Ponta Grossa, uma comunidade branca, sendo que desde o início do povoamento existia pessoas negras que são uma grande parcela da população.

A partir do século 17 e até o fim do século 18 a população de pretos e pardos na capital paranaense era superior a 40%, segundo estimativas. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua do IBGE do segundo semestre de 2019, 57,05% da população brasileira é afrodescendente e a classe média negra já existe há mais de sete décadas. “Mas isso foge dessa estética criada pelo estado e toda região, refletindo nas mais diversas áreas, principalmente nas artes plásticas, onde o que vai ser mais valorizado é a extradição, retratar o imigrante, paisagens e os pinheiros. Deixando de lado outros assuntos e artistas” exemplifica Sava.

“Embora eu não seja apenas a minha raça ou meu gênero, eles são parte de quem eu sou e moldam muito das minhas experiências pessoais” responde Sava quando questionada sobre representatividade nos seus trabalhos. A artista visual relata que começou no desenho e na pintura e dentro da universidade teve contato com outras pessoas e outros tipos de artes, e seu trabalho se voltou para estudar a gravura e a pintura.

Dentre os temas mais abordados pela artista está a visão de Sava sobre a sua própria vida e onde ela se conecta com a de outras pessoas. “Apesar de eu, Sava, ter minha própria história e retratar ela, trabalho com esse espaço de ligação, onde eu sei que o que eu passei, embora seja só meu, é o que outras pessoas passam, já passaram ou vão passar”. explica.

As artes de Sava tratam sobre identidade e reconhecimento de quem somos e quando nos conectamos com o próximo. A artista faz gravuras de artistas negros que tem como referência, satiras ao governo bolsonaro, e uso de frases como: “Comigo Ninguém Pode”, uma afirmação de identidade de Sava. “Eu tento tratar meus trabalhos de uma forma mais leve digamos assim, trazendo não para mostrar minha dor, mas para mostrar que eu consegui me tornar essa pessoa e esse crescimento é importante, valorizar meu próprio crescimento é o que faz com que eu amadureça e meu trabalho amadureça também” relata a artista.

Artistas Negros Históricos

Segundo informações do site e do jornal impresso paranaense, Bem Paraná, a pesquisa do assessor de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de Curitiba, Adegmar Silva Candiero, divulga a história e obra de dez ícones negros, importantes para a memória de Curitiba, dentre eles o primeiro curitibano retratado na história. Um trabalhador negro, mestre na arte da cantaria, na ilustração do francês Debret, de 1827.

João Pedro, o Mulato, considerado como o primeiro cartunista do Brasil. Não se sabe se João Pedro, o Mulato, nasceu em Curitiba ou Paranaguá. Foi, entretanto, na capital paranaense que trabalhou e morou a maior parte de sua vida, no início do século 19. As caricaturas que produzia retratavam de forma satírica a vida colonial do Paraná e de Santa Catarina. Algumas de suas telas foram descobertas pelo filósofo curitibano Newton Carneiro em Lisboa, Portugal.

Maria Nicolas foi professora, escritora, poetisa, historiadora, contista, dramaturga, teatróloga, novelista, biógrafa, pesquisadora e pintora. Publicou os livros Almas das Ruas, Porque me orgulho de minha gente e Cem anos de vida Parlamentar e ainda recebeu vários prêmios como de Professora do ano, da Academia Feminina de Letras do Paraná, Centro de Letras do Paraná, Centro Paranaense Feminino de Cultura, Medalha de Ouro – VII Jogos Florais de Curitiba e o Título de Vulto Emérito da Câmara Municipal de Curitiba.

A poeta curitibana Laura Santos (1919-1981) tinha um estilo peculiar, sensível, pendendo entre o tom romântico e o erotismo. Foi uma das fundadoras da Academia José de Alencar, em Curitiba, onde declamava e ouvia poesias. Publicou diversos de seus textos nos jornais da capital e lançou três livros: Sangue tropical, Poemas da Noite e Desejo. Seu jeito independente e o estilo poético vanguardista lhe renderam o apelido de Pérola Negra.

Um dos precursores do jazz no Paraná, Saul da Silva Bueno nasceu em Bandeirantes e passou parte da vida no Rio de Janeiro até se mudar definitivamente para Curitiba, nos anos 1970. Teve uma carreira de mais de 50 anos dedicados ao trompete e à divulgação do estilo que amava. Foi proprietário do ‘Saul Trumpet Bar’, referência de boa música, onde se apresentaram os ícones da cena instrumental. Tocou com diversos músicos, entre eles Waltel Branco, Mauro Senise, Hermeto Pascoal, Leny Andrade, Arismar do Espírito Santo, Proveta, Hélio Brandão, Maurílio Ribeiro, sendo convidado a integrar o naipe de metais do renomado Ray Charles. Saul faleceu no primeiro dia de novembro de 2017, aos 74 anos.

Ficha Técnica

Repórter: David Candido

Publicação: Jessica Allana

Supervisão: Vinicius Biazotti

- Detalhes

- Produção: Alex Marques

- Categoria: Direitos humanos

- Acessos: 1805

Lei promulgada em 2019, ainda enfrenta barreiras para ser colocada em prática pelo poder público

Dados oficiais sobre crimes cometidos contra a população LGBTI+ ainda são escassos e não é raro que as vítimas de agressões LGBTfóbicas encontrem dificuldades ao tentar denunciar ou buscar ajuda nos serviços de saúde, segurança pública ou da Justiça. Quem já passou por esse tipo de situação, comenta que a polícia não dá importância para os casos. Além disso, é comum que esses crimes acabam sejam arquivados ou ignorados pelos profissionais de segurança.

Uma dessas vítimas é o universitário Bruno Henrique Schimitt, de 24 anos, que há um ano passou por constrangimento em razão da sua orientação sexual. O caso aconteceu em Curitiba. “Sempre quando voltava da faculdade no final da tarde, alguns vizinhos que estavam em um bar próximo da onde moro, se levantavam e começavam a imitar comportamentos afeminados e xingamentos homofóbicos como deboche por como andava e as roupas que vestia, eu via aquilo com uma forma de constrangimento realmente. Sempre que eu chegava perto daquele lugar eu já me preparava para ouvir eles me ridicularizando. Até que decidi ir por conta própria em uma delegacia para denunciar o caso, porém na hora colocaram no boletim de ocorrência como injúria, e não como crime de homofobia, daquele dia em diante nunca mais tive respostas do meu caso e meus vizinhos nunca foram chamados para dar algum esclarecimento”, conta

Schimitt.

Outra vítima de agressão foi a travesti Karoline Mendes. O caso aconteceu no final de 2019, em Curitiba, enquanto ela saia de uma boate com uma amiga. Karoline conta que foi agredida com chutes e socos por três rapazes, ao verem que ela era travesti. Porém, mesmo procurando a polícia, ela também nunca viu nenhuma punição aos agressores. “A polícia só dá importância a crimes quando interessa a ela ou quando o assunto cai na mídia, senão ficamos esquecidos. Naquela época eu procurei a delegacia para formalizar a ocorrência, mas não deu em nada, temos várias delegacias espalhadas pela cidade, mas nenhuma dá a devida importância aos casos que acontecem com a população LGBTI+”, diz Mendes.

A criminalização da homofobia, foi criada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2019, por oito votos a três, onde os ministros determinaram que a conduta passasse a ser punida pela Lei de Racismo (77161/89), no qual prevê crimes de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia e religião. Conforme decisão da Corte, a homofobia será crime, quando se praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual de qualquer pessoa, a pena prevista é de um a três anos de detenção, mais multa, podendo subir de dois a cinco anos, se houver a divulgação do ato homofóbico em meios de comunicação, como redes sociais.

Para a Advogada e membro da Comissão LGBT+ da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Ponta Grossa, Thais Boamorte, apesar da lei ser aprovada a quase dois anos, ela encontra resistência até mesmo dentro do poder judiciário no momento de aplicar punições. “A criminalização da homofobia, ainda encontra barreiras dentro do campo jurídico, e muitos grupos da OAB vem exigindo do poder judiciário que se cumpra a lei como ela foi redigida, e que de fato, ela seja cumprida tanto pelo judiciário como pelo poder público. No Paraná infelizmente a resistência a essa lei é enorme, onde poucas denúncias são realizadas, ou quando é feita não há seguimento a ocorrência”, enfatiza a advogada.

Para o especialista em assuntos voltados à comunidade LGBT+, Brendo Carvalho, a decisão do STF em promulgar tal lei, foi uma resposta a ausência do Estado em debater o tema no país. “O poder público se ausentou de legislar sobre a criminalização da homofobia e transfobia no país, foi a partir disso, que o STF se encontrou na obrigação de tomar semelhante decisão a respeito da população LGBTI+. Porém precisamos pensar que o Estado tem papel fundamental de levar ao conhecimento da população este tema, discutindo e debatendo o assunto com diferentes setores da sociedade civil”, diz Carvalho.

Carvalho ainda comenta que apesar da lei ser necessária, sendo uma das poucas ferramentas que a população LGBTI+ têm como um mecanismo de defesa e reação a uma opressão sistêmica que a comunidade enfrenta no país. Ela foi criada com um viés ruim, onde o correto seria uma “legislação específica para a homofobia, com um alinhamento mais educativo e de transformação, para toda a sociedade, não apenas um viés punitivo como é atualmente”, afirma o especialista.

A advogada Boamorte enfatiza sobre as medidas que deveriam ser realizadas para que a criminalização da homofobia seja de fato colocada em prática no Brasil. “O primeiro passo seria na divulgação de que a criminalização da homofobia existe, onde é um crime imprescritível, hediondo e inafiançável com possibilidade de prisão de um a três anos mais multa. O segundo passo seria a criação de delegacias especializadas para que a população LGBTI+ encontre um lugar que possa se sentir seguro para realizar qualquer tipo de denúncia. Pois não adianta existir a lei, e não possuir profissionais capacitados que saibam exatamente o que aquele LGBTI+ sofreu, qual o tipo de pena e como tratar a população da maneira correta”, completa Boamorte.

Para a pesquisadora e Doutoranda em Geografia, Adriana Gelinski, a criminalização da homofobia é mais um passo para se alcançar o devido respeito junto a sociedade, porém ela pondera que a lei em si, “não atua no centro do problema, pensando que a LGBTfobia faz parte de um problema estrutural pautado em concepções binárias e heteronormativas”.

Gelinski ainda comenta que existe um interesse em efetivar de fato a criminalização da homofobia e assim inibir as diferentes formas de violências no país. “Porém, vejo a existência de lacunas na sua implementação. Pois, não basta apenas a lei, é necessário efetivo preparo, pessoas preparadas, delegacias e órgãos de Justiça. Além disso, é necessário trabalhar de maneira preventiva com intuito de sensibilizar a população e tornar conhecida a lei e os canais de denúncia. Há vários passos ainda para serem dados, mas que são possíveis”, completa a pesquisadora.

Organizações sociais publicaram protocolo policial para enfrentamento da violência LGBTfobia no Brasil

Apesar da homofobia ser crime no país, algumas organizações sociais criaram um protocolo policial para enfrentamento da violência LGBTfobia no Brasil, formulado pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) e Renosp/LGBTI+, o documento aparece como uma alternativa, para que, de fato a lei saia do papel e seja colocada em prática pelos órgãos de segurança, tendo como objetivo orientar a força policial e auxiliar na sua atuação em casos de homofobia, abrangendo desde o acolhimento das vítimas até a tipificação penal das condutas.

Uns dos pontos do relatório explica objetivamente as noções iniciais do policial, como as terminologias que podem auxiliar na atuação policial, para evitar situações de discriminação que possam violentar ainda mais as vítimas de homofobia; em seguida o documento menciona como deveria ser a abordagem policial diante da população LGBTI+, onde o policial deve agir de forma não discriminatória, respeitando sempre a autodeclaração da pessoa em questão e onde a demonstração de carinho ou afeto entre pessoas de mesmo gênero não possa ser motivação para abordagem policial; por último o relatório mostra o que seria um comportamento LGBTfóbico e quais os procedimentos a serem tomados a partir da observação do mesmo, onde é preciso promover um atendimento humanizado a vítima, ter profissionais qualificados na delegacia para atender esse público e informar as vítimas sobre seus direitos e as fases

do processo criminal.

Procurada pela reportagem, para um esclarecimento sobre as medidas adotadas no momento dos registros de crime de homofobia, a 13ª SDP da Polícia Civil de Ponta Grossa, não respondeu às perguntas enviadas pela reportagem, caso houver acrescentaremos aqui o posicionamento do órgão de segurança.

O que é Homofobia?

A homofobia, é o termo mais comum quando nos referimos a violência que é motivada pela aversão aos homossexuais. Pode se manifestar, por exemplo, na forma de piadas, agressões físicas, deboches ou o impedimento do direito de ir e vir da pessoa pela sua orientação sexual. Mas também pode levar a violência física, psicológica e sexual contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais.

Os alvos da homofobia são pessoas que se relacionam com alguém do mesmo sexo, independente do gênero ou que não se identificam com o gênero que nasceu. A homofobia atinge comportamentos, gestos, vestimentas e símbolos que são vistos como fora de um determinado padrão aceito de sexualidade e comportamento pela sociedade.

Como denunciar casos de Homofobia?

Caso o crime de homofobia seja realizado pela internet, é necessário que a vítima tire prints das mensagens, para que se possa comprovar o crime. Após isso é preciso ir até uma delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência. Mesmo existindo poucas delegacias especializadas em crimes de intolerância LGBTfóbica no país, a ocorrência pode ser realizada em qualquer delegacia.

Ao fazer a denúncia, a vítima deve narrar os fatos na íntegra, oferecendo a maior quantidade de detalhes possíveis e mostrando os prints das mensagens se o crime for cometido pela internet, também é preciso indicar o nome e o local onde o agressor reside (se souber), nomes e endereços de testemunhas que presenciaram a agressão. É importante checar se os fatos narrados no boletim de ocorrência estão de acordo com o que descreveu. Vale lembrar que mulheres travestis, transexuais e intersexo têm o direito de serem atendidas nas delegacias especializadas de atendimento à mulher.

As denúncias também podem ser realizadas pelo Disque 100, coordenado pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados e a ligação é gratuita. A denúncia registrada por lá é analisada e encaminhada aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização em direitos humanos responsáveis.

Ficha Técnica:

Repórter: Alex Marques

Publicação: Robson Soares

Supervisão: Vinicius Biazotti

- Detalhes

- Produção: Bettina Guarienti

- Categoria: Direitos humanos

- Acessos: 742

O livro “Vivências de mulheres no tempo e espaço da pandemia de Covid-19”, organizado por três professoras da Universidade Estadual de Ponta Grossa (Georgiane Garabely, Joseli Silva e Karina Woitowicz), já está disponível em versão digital e gratuita no site da editora RCV. A professora Karina Woitowicz afirma que a proposta surgiu de uma inquietação em um momento vivido nos primeiros meses da pandemia do coronavírus em 2020. “A gente percebia o impacto que o novo cenário tinha nas nossas vidas, a clareza de que a questão de gênero precisa ser analisada para avaliar a sobrecarga das mulheres no espaço doméstico”, explica.

Capa do livro digital, “Vivências de mulheres no tempo e espaço da pandemia de Covid-19”

A historiadora e co-autora na organização da obra, Georgiane Garabely, ressalta a importância do trabalho para os estudos de gênero. “O livro é o resultado da potência e da vivacidade dos estudos de gênero, e um significativo registro sobre vivências de mulheres no contexto pandêmico”, diz a professora. As temáticas abordadas na obra enfocam as relações interfamiliares e pessoais, considerando problemas sociais e raciais que colocam a situação feminina no centro do debate.

Joseli Silva, que também participa do projeto editorial, destaca em texto autoral que integra a coletânea as implicações do distanciamento social nas relações raça e gênero. ”A reconceituação da casa traz o sentido de subversão da dominação branca e a necessidade de superação do sexismo nas comunidades negras, a fim de aumentar a solidariedade na luta contra o racismo”, ressalta. Os dados apontados no livro trazem as diferenças das vivências das mulheres pobres e das mulheres pretas em comparação com mulheres brancas ou de classes mais altas no enfrentamento das dificuldades implicadas na pandemia do coronavírus.

A obra traz relatos de pesquisadoras e pesquisadores de vários lugares do mundo como Brasil, França e Bolívia, por exemplo, que foram mantidos na língua original das autoras para a coletânea, expressando a pluralidade dos estudos. De acordo com Karina Woitowicz, a diversidade de lugares e de áreas do conhecimento contribui na obra. “O livro traz uma perspectiva interdisciplinar e que tem em comum a ideia de falar sobre o momento da pandemia pelas vivências das mulheres no cenário analisado”, conclui a professora.

Ficha Técnica:

Repórter: Bettina Guarienti

Foto: Reprodução RCV

Publicação: David Candido

Supervisão: Sérgio Gadini